Forse, oggi, le più evidenti manifestazioni dell’attuale miseria politica, prima ancora che materiale, sono il risaputo cinismo dei molti imbecilli, incapaci di cogliere le determinazioni del conflitto di classe ma pronti a liquidare la questione sociale come argomento demodé, e il fatto che tale atteggiamento trova consenso e suscita emulazione.

Forse, oggi, le più evidenti manifestazioni dell’attuale miseria politica, prima ancora che materiale, sono il risaputo cinismo dei molti imbecilli, incapaci di cogliere le determinazioni del conflitto di classe ma pronti a liquidare la questione sociale come argomento demodé, e il fatto che tale atteggiamento trova consenso e suscita emulazione.

Questa perdita di capacità di una compiuta comprensione dei termini della questione sociale è forse la più rilevante vittoria delle classi dominanti, e dell’apparato statale, la manifestazione di un’egemonia culturale che non si esprime proponendo valori ma, più propriamente, favorendo il nichilismo e la passività.

D’altro canto, lo stesso conflitto di classe è, nel contempo, irruzione sulla scena della questione sociale e critica pratica di un pensiero totalmente subordinato all’esistente.

In questa prospettiva, e nella fase di preparazione dello sciopero generale del sindacalismo di base del 18 marzo, vale la pena di tornare a riflettere sulla natura profonda dell’azione di sciopero e sul suo ruolo storico.

Quando si parla dello sciopero con lavoratori e lavoratrici che hanno sufficiente energia fisica e psichica, e non sono obnubilati da barocchismi intellettuali, il primo e principale obiettivo che si vuol perseguire è perfettamente chiaro: recare danno all’avversario, piegarlo alla propria volontà.

Vi è, insomma, consapevolezza che lo sciopero è un atto di guerra sia pure nelle forme proprie della guerra sociale.

D’altro canto, questo carattere profondo dello sciopero, attualmente, non appartiene al senso comune dei lavoratori, per diverse ragioni: la burocratizzazione delle relazioni sociali, la mediazione del ceto politico, la presenza del diffuso convincimento che le diverse classi sociali siano semplici articolazioni della medesima comunità e che il conflitto fra di loro sia, al massimo, conflitto redistributivo, una pressione per spostare in maniera non traumatica reddito e risorse.

Se esaminiamo, però, la questione dal punto di vista storico e di classe, è evidente che il conflitto sociale non è semplicemente il passaggio dello stesso gruppo umano da uno stato di quiete a uno stato d’azione ma, propriamente, il costituirsi di un soggetto collettivo.

In altri termini, una classe sociale si riconosce come tale e assume precise caratteristiche solo nel momento in cui non è semplice grandezza economica, massa indistinta di individui collocati in una specifica fascia di reddito o in una condizione lavorativa, ma soggetto in movimento, altrimenti rischia di essere interessante solo per i cultori delle statistiche.

Ed è in questa particolare e delicata intersezione che si colloca, o dovrebbe collocarsi, l’azione soggettiva delle minoranze agenti, dei gruppi di lavoratori e militanti più attivi e combattivi.

Stiamo, ovviamente, ragionando di un processo non lineare ma, al contrario, straordinariamente complesso e, in molti casi, confuso. I singoli accadimenti, le singole mobilitazioni e lotte che costellano la storia del conflitto sociale non sono pienamente comprensibili e apprezzabili nella loro rilevanza se non si tiene conto di questa natura processuale del formarsi di un qualsivoglia movimento di classe.

Un presidio, un picchetto, una manifestazione e, soprattutto, uno sciopero che sia aziendale, categoriale, o generale, vanno valutati in questa prospettiva.

Ed è in questa prospettiva che vanno colte le caratteristiche specifiche dello sciopero del 18 marzo, come mobilitazione che, in primo luogo, opera la necessaria scissione fra chi è schierato a difesa dell’esistente e chi – con tutti i limiti del caso – ne propone una critica pratico-sensibile.

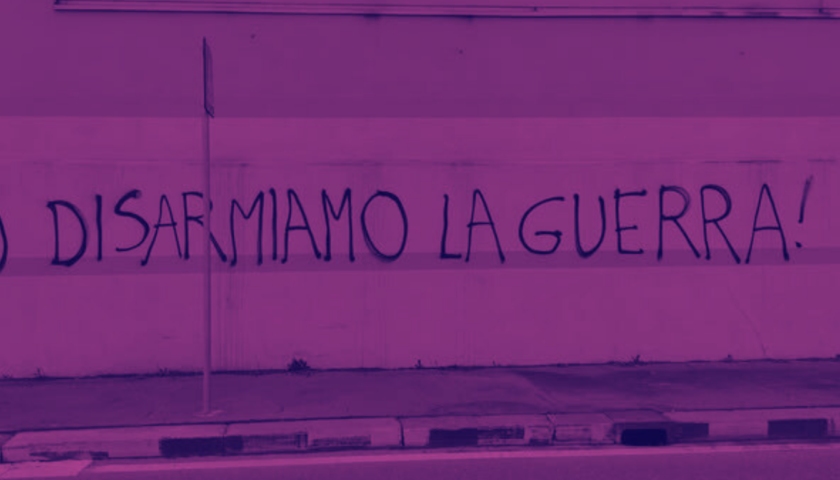

Il nucleo, infatti, della piattaforma di sciopero è riconducibile alla doppia opposizione contro la guerra interna, e contro la guerra esterna e cioè alla capacità di cogliere la relazione profonda che intercorre fra queste due serie di eventi.

Non si tratta, come superficialmente potrebbe parere, della rivendicazione di un pacifismo che si limiti a denunciare la violenza del potere, ma della comprensione puntuale dello stato delle relazioni fra le classi nel nostro Paese, letta in una prospettiva più ampia.

È sufficiente, per non andare troppo indietro nel tempo, ricapitolare brevemente le principali trasformazioni legislative e contrattuali relative all’esercizio del conflitto sociale degli ultimi due anni:

– l’accordo del 10 gennaio 2014 fra Confindustria e CGIL CISL UIL che sanciva il principio secondo cui, solo accettando di non scioperare contro gli accordi presi a maggioranza, un sindacato può godere di diritti sindacali minimi quali la possibilità di partecipare all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie. Accordo che è stato poi sottoscritto dalla Confederazione Cobas e da USB con l’effetto di spaccare il fronte del sindacalismo di base lasciare isolate CUB, SI Cobas e USI AIT che, non a caso, indicono congiuntamente lo sciopero del 18 marzo;

– gli accordi che hanno dilatato a dismisura i periodi nei quali non si può scioperare nel trasporto, e non solo, in occasione del Giubileo, di Expo ecc. Se, da una parte, per quel che riguarda il Giubileo, si potrebbe pensare a una ripresa della consuetudine medioevale della Tregua di Dio che però, nei tempi moderni, vale solo per i salariati, nel secondo vi è una venatura laica, e per certi versi laida e pagana, visto che ci si inchina, e si fanno inchinare i lavoratori, alla merce nella sua più ridondante manifestazione;

– l’uso massiccio delle precettazioni contro gli scioperi non addomesticati, dei fogli di via contro i militanti che li sostengono, dell’intervento diretto della polizia in diversi casi, soprattutto nel settore della logistica, contro i lavoratori immigrati, e non solo, impiegati in Veneto per arrivare ad un accordo fra associazioni padronali, sindacati concertativi e giunta regionale che impegna le imprese a non trattare con altri che con i sindacati istituzionali, e l’autorità politica a intervenire per reprimere i focolai di rivolta. Un esplicito quadro corporativo apertamente rivendicato.

Lo sciopero indetto da Cub, Si Cobas, e Usi AIT, per il 18 marzo, ha un evidente proposito, in senso alto, politico: segnalare al maggior numero possibile di lavoratori, e a tutta l’opposizione politico-sociale, la necessità di legare i fondamentali conflitti particolari che si sviluppano a livello di azienda, di territorio, di categoria e di alle lotte per un cambiamento sociale generale.

Si tratta di un obiettivo straordinariamente ambizioso, se si considera l’attuale stato di rapporti di forza tra le classi; d’altro canto, se non ci si propone di andare oltre ciò che è immediatamente dato si è condannati alla subalternità.

Domandiamoci infatti se è oggi immaginabile, ad esempio, un’efficace difesa della scuola e della sanità pubbliche laddove non si realizzi un blocco delle grandi opere inutili e nocive, la massima contrazione possibile del costo del ceto politico, l’abbandono della politica di invio dei militari ai quattro angoli del pianeta e così via.

Non si tratta, dunque, di abbandonare il terreno del conflitto immediato sui posti di lavoro e sul territorio, al contrario, visto che solo una significativa vivacità sociale dà credibilità, spessore ed efficacia a una piattaforma generale su salario, reddito e diritti, si tratta di valorizzare lotte locali e obiettivi più generali rendendo chiare e leggibili le loro connessioni.

Altrettanto vale per la questione delle libertà sindacali: se non si ribalta una situazione che condanna la gran parte degli scioperi ad essere mera rappresentazione, non si vede come questi possano produrre risultati efficaci per quanto riguarda gli interessi economici e sociali dei lavoratori.

Si tratta, insomma, di tenere aperta la dialettica fra conflitto immediato e proposte di più ampio respiro, nella consapevolezza che dovremo affrontare difficoltà, sconfitte, arretramenti ma sapendo anche che quel passaggio va forzato, pena una sconfitta di carattere storico, e ciò si può fare solo in un momento di grande valenza simbolica quale è appunto lo sciopero politico.

Cosimo Scarinzi

lunedì, Febbraio 23, 2026